日本人はなぜ外国のカルトにコントロールされたのだろうか

1 政権党癒着と信者洗脳の実態

日本の政権を担ってきた自民党は、岸信介首相の時代に、反共の観点から文鮮明と関係を結んだ。そして、清和会を軸として文鮮明を教祖とする統一教会との癒着を続けてきた。安倍晋三が首相になって以降、選挙で統一教会に支えられると同時に、密接な関係が統一教会の反社会的な活動を権威づけるという相互依存の関係が強められた。しかし、文鮮明は、日本を朝鮮に従属させる教義を掲げ、詐欺的な活動を世界に展開し続けていた。それなのに、憲法改正して戦前回帰をねらう清和会を抱える自民党との癒着が進んだのはなぜか、疑問が生じる。また、日本の有権者は、安倍殺害事件を受け、統一教会と自民と党の癒着に気づき、安倍国葬に反対した。が、自民党の支持率はわずかに低下してはいるが、野党の率が伸びたわけではなく、政権維持自体の否定に転じた有権者は少ない。なぜそうであるのか。

ところで、統一教会が集めた多額の資金のほとんどは、日本の信者の活動による霊感商法、日本の信者の献金であり、信者とその家族などに甚大な被害を与えてきた。そこでは、統一教会は、大日本帝国が朝鮮を植民地として支配したこと、第二次世界大戦時の戦争を戦ううえで朝鮮人の意思に反してさまざまな労働に就かせたこと、信者にこれらに対する贖罪意識により、あたかもみずからの意思で自主的に献金するような考えをもたせることに成功している。なぜそうなってしまうのか。

自民党の統一教会との相互依存関係がそれほどまでに進行し、その政権党の支配を国民が許容した理由、また、朝鮮支配贖罪による信者の洗脳が成功したのかの理由について、私見を述べてみたい。

2 被害に対する民族の恨み

世界の歴史をふりかえると、16世紀以降、欧州各国による植民地の支配が拡大していった。人間の互いに共感し合える範囲をどう考えたらいいか容易ではないが、本論では、同じ言語を話す人間のかたまりを民族とみなしておく。植民地支配においては、優越していると信じた民族が劣っていると信じた民族を支配し利益を得るという関係があった。支配民族は、支配された民族の個人の意思に反する労働や移動を強制したり、逆らう個人を殺害したり、大きな被害を被支配民族に与えてきた。今から見ると、動物扱いとしか言いようのない残酷なもので、アメリカ先住民の殺害と高度な文明の破壊、アフリカでは奴隷貿易と社会構造そのもの破壊が行われた。

一方、利害の相反に基づく、ほぼ対等な民族どうしの戦争も繰り返されてきた。国力に大きな差がある場合も多いが、やっつけたりやっつけられたり、という互いの恨みを蓄積するような民族間関係は、民族の優劣を信じる残虐な植民地支配とは区別するべきだと考える。ロシアのウクライナ侵略でわかるように、このかたちの戦争は現在も続いている。もちろん、互いに争う民族が完全に対等な意識をもつということはない。優劣を意識した植民地支配と比べた関係でしかなく、さまざまな複雑な関係が存在することによって、戦争が発生するのであろう。

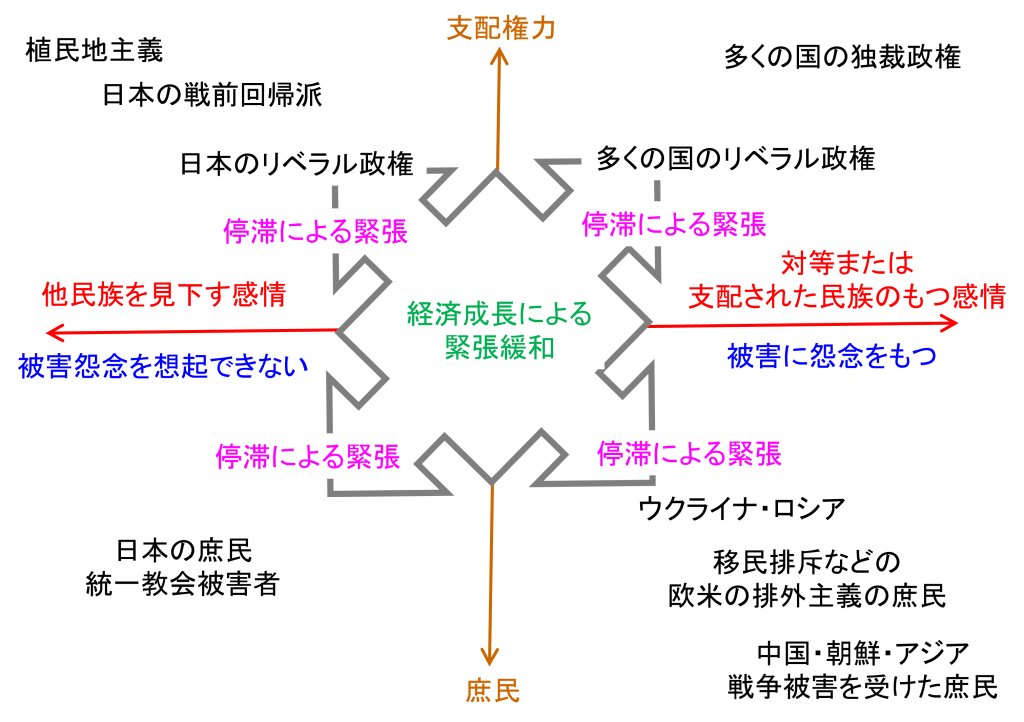

右図は、民族間相互の関係を表している。横軸は、他民族との関係を表すが、左側は人種の違いなどによって対等ではないとの関係を示す。他民族を見下す関係は明らかに現代では否定されている。しかし、消滅したわけではなく、今でも人種や宗教その他の根拠に基づく差別が世界中で行われている。右側の関係では、被害を与えたり被害を受けたりのほぼ対等な関係から生じる被害感情に加え、植民地にされた民族が宗主国の民族に対してもつ被害感情を含む。つまり、左側は、宗主国の民族がかつて抱いていた植民地の民族への見下し感情を示し、右側は、対等であろうと見下されていようと、被害を受けた民族のもつ感情を示す。

縦軸は、同じ民族における支配権力と一般庶民の関係を表す。また、中央から広がる矢印は、経済が成長している場合は支配権力と庶民との対立や他民族との関係が緩和されるが、経済停滞で庶民の生活が悪化するようになると、支配権力への庶民の不満、他民族との対立感情が噴出しやすくなることを表している。

現在の多くの日本人の先祖である民族は左側の優劣を意識した関係しか持っておらず、「やっつけたりやっつけられたり」という対等の関係を持った経験がない。つまり、アイヌや琉球人を滅ぼしたり、明治以降の植民地を支配したり、という歴史は持っている。しかし、植民地にされた経験がないし、対等な国どうしの戦争によって、他国に対して深い恨みを持つこともなかった。海に囲まれていて、陸上で隣国と国境を接していないという地勢条件が、この日本の歴史を特徴づけているであろう。もちろん、現在の日本人はアイヌや琉球人や朝鮮人などとの混血であるが、多くの日本人は、みずからを日本語を話すかたまりの一員としての意識を共有している。

ただ唯一、第二次世界大戦においては、空襲・原爆・地上戦の甚大な被害を受けて敗北し、米国の支配を受けることになった。図の右側の経験をもったわけである。しかしながら、日本人には米国人に対する恨みの感情があまり残らなかった。民主主義・日本国憲法をもたらし、経済復興を支援した米国にむしろ感謝してきた。なぜそうなったのだろうか。

3 被害の恨みを共有する民族どうしの外交

ロシアのウクライナ侵攻は、先に述べたように、ヨーロッパで繰り返されてきた伝統的な、ほぼ対等の民族間の戦争だろう。核戦争の危険性やプーチンの野望による特殊性はあるが、一般的な民族間紛争の歴史のなかのひとつの事件に過ぎない。

ヨーロッパ以外のアジアでも、同じような民族間の紛争が繰り返されてきた。人々にとって平穏な日常生活が普遍的に望ましいにもかかわらず、こうした紛争が繰り返されるのはなぜか?たしかに誰でもいつでも満足できない問題があるわけで、その原因が周囲に住む別の民族の存在に関係するためとの考えが、どうしても抑えがたい。例えば、生活に必要な自然資源の制約があって、隣の民族との資源取得をめぐる取り合い競争がある場合などがあるだろう。

言葉の異なる民族間では、同じ言葉を話す民族間の紛争に比べて合意が形成されにくい。また、同じ国の中に言葉の異なる民族が空間的に入り混じることは、紛争を複雑にする。まさにウクライナはそのような国である。1990年代のユーゴスラビア内線も、複雑な民族構成が原因となって争われた。ヨーロッパでは、国家間のこうした紛争を回避するための外交の成功と失敗が繰り返されてきた。そして今もこの構造が解決せずに続いていることを、ロシアのウクライナ侵攻は見せつけた。

言い換えれば、ほとんどすべての民族は、他の民族との関係がみずからの不満の大きな原因のひとつだという意識を共有していると言わざるを得ない。「他の民族によって、みずからの意思に反してさまざまな強制を受けた恨みの感情」がどの民族の個人の心の底に共有されていて、いつかその恨みを晴らそうという怨念がうずまいている。

したがって、国家間の外交は、外交担当者である政治家が、お互いにそういう恨みが存在していることを前提として自覚し、それでも何とか紛争にならないようにする外交の策を練るというプロセスを経ている。これが失敗すると戦争に至る。核兵器の存在する現代では、外交の失敗のもたらす結果はさらに深刻になっている。

4 被害の恨みを実感できない日本の特殊性

ひるがえって、日本をみたとき、こういう「支配の被害を受けた民族の深い恨み」に関する発想そのものが乏しいのではないだろうか。ほとんどの民族は、他の民族によって、民族が異なるがゆえに蹂躙され虐げられた歴史を持っているのに対し、日本はそのような経験がない。そのため、意思に反してさまざまな強制を受けた民族の恨みが実感できないように思われる。

日本史をひもとくと、天皇をトップとする朝廷には「征夷大将軍」という官職があり、アイヌ民族を北へ北へと追いやってきた。また江戸時代に薩摩藩は南西諸島に侵攻し、琉球王国を支配した。明治以降は、天皇を元首とする大日本帝国は、日清日露戦争を通じて、朝鮮や台湾などを植民地とし、満州国を支配するなど、アジア支配を行った。しかし、13世紀のモンゴル帝国「元」による侵略は実現しなかったし、植民地とされた経験がない。

日本では、薩摩や出雲や越後などの「国」が生活の中で共有したり争ったりする地理的範囲であり、それを超えると方言も習慣も異なっていた。相互に争い合う関係があったかもしれないが、明治になって、多数の「国」を統合して欧米列強に対峙して植民地を奪い合う「大日本帝国」に変化した。そのため、「国」ごとにバラバラバラであるアイデンティティーを統合させるため、天皇の権威が利用され、国民すべてが天皇を家長とする疑似家族となって国体に奉仕させようとする教育が徹底された。

第二次世界大戦時に、米国は日本全国の年を空襲して破壊し、広島と長崎に原爆を落とし、日本人を虐殺し尽くした。真珠湾の恨みに加えアジア人への差別も加わった米国の暴挙と言わざるを得ない。

しかし、他の多くの民族であれば、蹂躙された恨みに対する復讐心を米国に対して燃やすこともありそうなのに、昭和天皇の玉音放送とその後の米国による戦後復興を素直に受け入れた。戦後しばらくは米国支配から逃れようと努力した政治家、反米の左翼勢力が存在したが、戦争の最高責任者であった天皇が米国による復興の尽力に感謝する、この方針にしたがい、米国に従属して経済発展に努力する道を進んできた。

1945年8月15日に戦争が終わって、空襲などで散々な目に逢ったが、ようやく平和が回復し、戦勝国である米国の援助を得ながら復興を進めようとの雰囲気が日本をおおうこととなった。昭和天皇が終戦を宣言し、米国に従属することを決めたため、「鬼畜米英・お国のために死ぬのが国民の義務だ」との意識も、焼け跡を作った米国への恨みもほぼ消失してしまった。

戦争中の国民の被害をみると、たしかに米国の攻撃・空襲・原爆によるわけであるが、それは、大日本帝国政府が国民を単なる駒として無計画な戦争を遂行した結果でもある。戦前の教育は国民を天皇の支配する皇国に貢献することを目標として組み立てられていた。例えば、私の母校の校歌には戦前版があって、「活力をみなぎらしめて皇国に尽くさん時を望むなり」と締めくくられている。

明治以降、植民地を持つ欧米と対等に相争うためには、欧米と同等の強力な軍隊が必要であったことは理解できる。そのためには、天皇のために死ぬことが理想だとの意識が国民に植え付けられなければならなかった。その必要があったどうかは議論の余地があるだろうが、明治期に始まった教育の基盤には「天皇のために尽くす」思想があったことは歴史的事実である。

このような明治以降の徹底した皇国教育の積み重ねによって、大戦時に次のような悲惨な被害がもたらされた。軍人や軍属の戦争中の死亡原因の多くは、戦闘による戦死ではなく、食料不足による餓死であった。さらに末期には、神風特攻隊や回天と呼ばれた人間魚雷などの自爆作戦が実行され、沖縄地上戦にみられるような軍による自死の強制があった。したがって、最も大きな対立軸は、客観的にみて、昭和天皇を最高責任者とする帝国政府と国民の間にあったことは明らかである。日本人が米国による暴力的攻撃の悲惨な被害を受けた原因は、自国政府の無謀で頑固な間違った方針にあったと言わざるを得ない。

実際、敗戦によって「皇国のために死ぬことが国民の義務」が、米国によって消滅したことに対し、戦後の日本国民は、「これで死なずに済む。助かった」と、安堵の気持ちをもった。小津安二郎監督の1962年の映画「秋刀魚の味」には、「負けてよかったのかもしれないな。馬鹿(軍隊での上官のこと)が威張らなくなっただけでも」という感慨が語られる場面がある。「馬鹿」は、朝から晩まで「皇国のために死ぬことができることをありがたく思え」と叫んでいたのである。

ところで、その米国に負けることによって平和による安堵もたらしたのは、戦争の最高責任者の宣言であった。この玉音放送は軍によって阻止される可能性もあった。そうなれば、沖縄に加えて本土地上戦を通じて、餓死と自死強制の惨状がさらに拡大した可能性が高い、という「他の国ではありえない」特殊な歴史が刻まれた。戦争責任者が平和をもたらしたのであり、自分たち国民はそれにただ順うこと以外、みずから決断することができない。こうした特殊性の理解は、統一教会問題において非常に重要だと、私は考えている。

5 生き残った戦前回帰派の成長過程

しかし、「天皇に従属するかたちは戦前から戦後にかけて変わらなかったので、日本人は天皇に従いガラッと心変わりし、平和を歓迎した」と言うのはあまりにも単純すぎる見方である。「天皇をいただいた日本人の誇りを回復しよう」との考えを持つ人も存在した。かたくなに戦前は良かった、と言い続ける人たちが、政権にも庶民にも存在し続けた、彼らにとっての苦渋の戦後と位置づけられる1945年から約半世紀の期間に、徐々に勢力を復活・成長させていった歴史を見逃してはならない。

その「戦前回帰派」の代表としてここで挙げなければならないのは、平泉澄元東京大学教授の弟子の国文学者たちである。彼らは、一貫してかなづかいや漢字の字体を変えずに文章を書き、新しい戦後の雰囲気に染まず、米国への従属を批判してきた。冷戦下における反共の立場においては、天皇とも米国とも共通する。だが、戦前回帰を信念とする点ではこのグループは特異である。昭和天皇は米国の復興支援に感謝することを重視したが、彼ら戦前回帰派は、むしろ、天皇に戦前の元首としての立場に戻ってもらうことを主張し、靖国神社参拝などをめぐって、昭和天皇や上皇と考え方が大きく異なっていた。

さて、平泉の弟子たちは、1962年に吉田茂を総長に迎えて伊勢市に皇學館大學を復興させた。吉田が死ぬと岸信介が総長を継いだ。文鮮明と親和的な岸信介から続く自民党清和会・安倍派、あるいは、日本会議は、こうした戦前回帰の学者たちの主張をみずからの政治信念の基盤としてきた。皇學館大學の重要な目的は神職を養成することであり、神社本庁によって神職の資格が与えられる。この教育は、江戸時代まで「神仏習合」「村の鎮守の神様」として人々に親しまれ大切にされてきた神社ではなく、明治時代以降の天皇をトップに据える皇国神道を支えてきた。

戦前回帰派は、米国や欧米諸国との関係をまず棚に上げ、「中国・朝鮮・アジアは日本が牽引すべきで、その国の人たちの敵対を許さない」、「天皇は男系でなければならない」、「日本は天皇を家長とする家族国家だ」、「権利を主張するのは欧米の考えで、国民としての義務を重視すべきだ」などなど、時代錯誤の主張を展開している。例えば、朝鮮支配の歴史について言えば、皇學館大學の新田均は「明治期に清国の支配下にあった朝鮮が自力で独立国となるのは難しかったため、日本の指導者は手をこまねいて見過ごせなかった。朝鮮人にとっては酷かもしれないが、日韓併合は日本人からみれば同胞への愛だったとみるべきだ」と大日本帝国を擁護している。そもそも、彼らは、人間がさまざまな国に分かれていて、たがいに対立し合っていると客観的にみることができない。「日本は天皇をいただく善意の国であって正しい行いをしてきた。しかし、他の国は悪意と陰謀に満ちている。日本に被害を与える他国は、国民が一致団結してに成敗すべきである」という勧善懲悪の鬼退治的発想からどうしても逃れられない。このような「幼児性」が戦前回帰派の特徴なのである。

こうした主張を現在代表する政治家は西田昌司であり、安倍殺害後、次のような趣旨の演説をしている。

重要なのは、こうした戦前回帰派には、先ほどから述べてきた「民族間の紛争によって受けた人々が抱く被害への恨みの感情」を理解しようとする観点がまったくないことである。戦争によって他国民と自国民を多数殺害した責任は一切問わず、殺害を命じた人も実行した人も、天皇と国に貢献した英霊として靖国神社に祭る。だが、家族を殺害された国民の恨みや飲まず食わず餓死した兵士の無念などには一顧だにしないわけである。

日本のアジアにおける立場に関する戦前回帰派の認識は、新田の日韓併合についての考えを先に引用したが、次のようにまとめられる。「日本は、明治以降の富国強兵策によって、植民地を支配するような国となった。したがって、大戦は、米国やヨーロッパなどの各国の民族との間の対等な立場での戦争と位置づけられる。しかし、中国と朝鮮あるいはアジアの民族は日本が牽引すべき対象である。したがって、これらの国の経済力と国力が大きく成長しても、そのこととは無関係に、これらの民族とは対等にはならない。」

自国民への被害、他民族への被害を考慮せず、その加害責任を問わない暴論に他ならないが、戦前を理想としてそれに回帰するとの非常に強固な信念が、西田の演説からも読み取れる。学者の研究など屁でもなく、誰が何と言おうと我ゆかん、という感じではある。しかし、幼児的な滑稽さを根拠に、その社会への影響を軽視すべきではない。この暴論に強く共感する人は敗戦直後から少なからず存在する。また、中国人や朝鮮人やアジア・アフリカの諸民族を欧米の民族と比較して、無意識に見下す感情につながっていることは、多くの日本人にとって否定しにくいのではないだろうか。

6 経済成長と戦前回帰が共存する自民党政治の経過

日本の戦後は、経済復興を支援し、ソ連・中国による共産化と天皇制廃止の欲求を阻止してくれた米国に感謝する、という昭和天皇の基本路線が基本軸であったのではないかと思われる。鬼畜米英から米国従属にガラッと変わった現実路線を主流とし、上に述べた戦前回帰派を反主流に含みつつ、両者の野合による自民党が高度経済成長を掲げて政治を担ってきた。主流派は、他の国と違って戦争可能な正式の軍隊を持てないことへの不満は持ちつつ、日本国憲法を少なくとも形式的には尊重しており、中国とも経済交流を推進し、あえて人権を無視するような主張は避けてきた。しかし、反主流派は憲法改正を悲願とし、中国人や朝鮮人に対する民族差別意識を根強く持ち続けた。ただ、前者であっても、「民族の被害の恨みを意識できない」点は、後者と共通しているのではないか、私は考えている。

とはいえ、経済発展による生活向上が最優先課題であることは、政権にも全国民にも共有されていたから、高度成長が続く限り、労働組合に立脚する社会党などの支持者を含み、考え方の主な対立は、経済発展の果実をどう配分するかの競争にあった。図の中央の矢印が内側の緊張緩和に向いていたのである。したがって、経済発展期には戦前回帰派が前面に躍り出ることはなかった。

最初に掲げた図に示すように、経済発展が順調である期間においては、現在の生活に苦しい点があるにしても徐々に改善されるとの希望があるため、イデオロギー的な対立は建前では存在していても緩和され、表立ったかたちにはなりにくかった。しかし、1990年代以降、経済成長がゆき詰まってくると、なぜそうなってしまうのかに関する対立が生じやすくなり、最初の図の矢印が外側に向いてゆく。みずからの収入の増減や生活に必要なインフラなどの整備は、国際関係をも含む非常に複雑な社会関係の結果であり、簡単に分析できるものではない。政策との因果関係を正しく判断することは、経済学者の意見も多様性があるように、容易ではないのである。しかし、自分と対立する政策によって経済がうまくゆかないという安易な結論には、みずからの抱える問題点を免罪できるがゆえに陥りやすいといえる。経済が発展して生活が向上していれば、「まあいいや」と対立が和らぐが、生活が悪化してくると、「あいつのせいだ」となりやすい。そういう転換が、近年の30年間に起こってきたのではないだろうか。

整理すると、戦後自民党の主流は、昭和天皇の判断に順って、米国に従属し共産化を阻止して経済を発展させる政策をとってきた。非主流派もこの政策に順ってはいたが、米国による戦後復興支援、日米の軍事同盟の強化を肯定しながらも、米国による戦前体制の解体には不満を持ち続けていた。これに対して主流派は現実主義ではあるため、イデオロギーに固執することはなく、経済発展を進めることに熱心であった。とはいえ、主流派は目先のことに焦点をあてる傾向があるため、それがうまくゆかなくなってきたとき、その原因を分析して中長期的な将来、どうしたらいいかを構想する、というような発想に至ることはなかった。

例えば、長く自民党幹事長であった二階俊博は、統一教会関連組織の会合に党所属議員の多くが出席するなどの批判に対して、次のように答えている。「電報を打ってくれって言われりゃ、打つんですよ。『応援してやろう』と言ってくれたら、『よろしくお願いします』っていうのは、もうこれは合言葉ですよ。モノを買いに来てくれたら、『毎度ありがとうございます』って商売人が言うのと、同じなんですよね。問題あればどんどん出してね、そして究明し修正をしてやっていくべきだと思いますが、自民党はビクともしないよ。」この発言は、公共事業としてインフラ整備を推進することをみずからの信条としてきた二階にとっては、予算を回してやることによってその利権を基礎に選挙の票を得ることが政治家のやる唯一の仕事である、この考えを率直にかつ露骨に表現している。

自民党政治は、戦前回帰派を非主流派として含みつつ、経済発展を表看板に進められてきたが、曲がりなりにも理念として掲げてきた「経済発展による生活向上」が実行できなくなった現在では、二階に代表される一種の漫画的な「御用聞き政治」が行われるようになってきた。つまり、成功しようが失敗しようが政策の結果はどうでも良いが、既得利権が過去と同じように今後も維持されることをねらって、ただただ選挙で勝ち続けることが目標になってきたわけである。もしも政策が失敗した場合にその責任を問われるのなら、中長期的な展望をもたないといけない、との意識生まれるが、御用聞き政治家にとっては、そういう将来への不安は一切無視される。目先の利害だけ考える「哲学」が現実的に壊れないで成り立っている限り、「自民党はびくともしない」わけである。

7 御用聞き政治と統一教会の支援

大日本帝国による朝鮮の植民地支配に対する日本の贖罪を教義に掲げる統一教会の活動と、戦前を理想と考える戦前回帰派の見解は互いに相容れないものなのに、なぜ結びついて、自民党がのっとられるような現在の状況を招いたのか、という本論における検討課題に立ち戻ることにしよう。

はっきり 1950年代から始まる岸信介と文鮮明の密接な結びつきの背景には、笹川良一や児玉誉士夫、米国CIAや韓国KCIAなど、表にはあからさまに出てこない裏社会の活動があったようである。児玉機関などの戦前から続く「表社会から見えないところで暴利を得る組織」がスパイ組織と結びついて展開する活動において、統一教会の活動が役に立つため、統一教会が日本社会にはいりこむことができたのではないだろうか。岸は文をむしろ呼び寄せたのであって、戦前の朝鮮支配に対する文の恨みがあろうがなかろうが、裏社会を包含した日本の支配体制を転覆させかねない共産勢力の排除に利用できさえすればよかったのである。

しかしながら、自民党が統一教会に乗っ取られる傾向がみえてきた近年の経過をみると、統一教会が岸や笹川の呼び込みではいりこんできた時代とは、両者の関係がかなり異なっているように思われる。近年の事態は統一教会が自民党を利用するという、岸の時代とは反対の関係が生じている。この原因は、戦前回帰派の考え方を受けた政治と二階流の御用聞き政治との野合の現れとみるべきだと、私は考える。もちろん、自民党と反社会勢力との密接なつながりが、岸信介以来ずっと続いてきたことが、「桜を見る会」の招待客の問題などで現れている。たしかにそうではあるが、岸の時代に見られた統一教会をうまく利用するという「ドスの効いた」関係はみられなくなっているのではないだろうか。むしろ近年は、「幼児的な戦前回帰派」と「漫画的な御用聞き政治」の野合が自民党を誘導していること、これが現在の統一教会問題を考えるうえで重要ではないか、と私は考える。

すでに述べたように、戦前回帰派は、被害を受けた立場の抑えがたい恨みの感情に対して一顧だにしない特徴がある。この考え方は、生活すべてが破壊された信者と信者の家族がもつ深い恨みの感情を顧慮しない統一教会の考え方と類似している。最大の対立点がこうした被害をもたらした責任者と被害者の間にあるにもかかわらず、それをひとくくりの共同体としてその外側に対する優越を強調し、それによって責任者が与える被害を隠蔽する点も似ている。絶対責任者がいかなる被害をもたらしても責任をとらないことも、両者の共通点として強調したい。このような弱者に対する共感のなさは、自民党と統一教会の共通点として指摘できる。

一方、自民党の御用聞き政治は選挙で票が得られる目先の目標を重視しているため、統一教会とその信者による無償の選挙支援を「毎度ありがとうございます」と受け入れてしまう。支援にあたって、統一教会は「私たちは、大日本帝国による朝鮮の植民地支配に対する日本の贖罪を教義としていますが、あなたはそれに同意しますか?」とはわざわざ聞かない。自民党候補者に当選してもらうために熱心に働いてくれるのだから、その他多くの既得利益を守りたい支援者に対してと同じように、「よろしくお願いします」と言って支援を受け入れるしかないわけである。

8 贖罪意識への誘導の深刻さ

ところで、選挙活動を担う信者にとっては、その活動そのものが、多額献金と同じく、戦前の朝鮮支配への贖罪の一環である。支援する自民党の政治家が当選することが、献金とともに、崇高な信者としての義務にほかならない。現実には、その支援した政治家が、戦前回帰派の言うような、戦前の植民地支配を否定したり被害を軽視したりするような発言する場合も多いであろう。しかし、信者にとっては、そのこと自体がエバ国家である日本の抱える問題そのものであると捉えられる。信者はたしかに贖罪意識を持っているのだが、それ以外の日本人はその意識を持てない「未だ信者になっていない未熟であわれな人たち」である。だから、彼らを含む日本人が文鮮明の理想に貢献できるようにするのが、信者の務めだということになる。

このように、日本の一般庶民を信者とするため、統一教会は、戦前の大日本帝国の朝鮮支配への贖罪意識を持つように誘導してきた。これが成功して多くの日本人が信者となった背景には、「他の民族によって支配されることで深い恨みが生じるのは当然である」との意識の欠如があると考えられる。戦争の繰り返しによって深い恨みを共有し、蓄積している欧州や中国などでは、支配された国の庶民が深い恨みを持つこと自体はあたりまえのことである。そのため、被害の恨みを根拠としたカルトの誘導に簡単には贖罪意識を持つことにはなりにくいであろう。しかし、日本の庶民にはこうした被害の恨みへの想像力が欠如しているため、自国の植民地であった朝鮮を蔑視してきたことを指摘されると、自分の認識に対して強い反省が生じ、その衝撃故に人格が崩れて、カルトに従属してしまうと想像される。

ところで、多くの国民がカルトに洗脳されて全財産を貢ぐ被害を受けているのに、自民党議員にはどこ吹く風の雰囲気が露骨に現れるところを、安倍殺害後、我々はたびたび見せつけられてきた。福田達夫前総務会長が「自民党議員が統一教会との接点があることの何が問題なのか正直わからない」と発言したが、被害を受ける恨みに対して、「意識的に配慮しない」のではなく、「そもそも想像する能力が育っていない」ことを示している。被害の恨み想像力の欠如は、統一教会信者、自民党議員を含む日本人に共有する感覚なのではないだろうか。

9 日本が今後こうむる文鮮明による被害

昭和天皇の玉音放送に始まった戦後は、米国とソ連・中国の対立を背景に、日本は、米国の反共の砦とされながら、経済発展を遂げてきた。岸信介と文鮮明の結合はその中で生まれたひとつの事件であるのだろう。文がみずからの勢力拡大の野望の実現のための資金集めの手段として、大日本帝国の朝鮮支配の恨みによる贖罪意識を持つように日本人庶民を誘導した。文が戦前の日本による支配に恨みをもっていたのかどうかはよくわからない。ただ、日本での不当な資金集めを禁止させられることのないように、自民党政治家を利用したことは明らかである。

しかし、ここで考えたい問題はこの点にとどまらない。文の野望は、北朝鮮への資金提供、米国や南米での政府要人への接近や経済活動の展開など、世界各国の政治への割り込みを図っており、世界に大きな影響を与え続けてきた。それが本当に実現してしまうのではないか、だとすると大問題である。

昭和天皇や岸信介をはじめとする戦後の政治家は、少なくとも、日本が破滅するのではなく、みずからの考えで日本の発展を目的として活動を行っていたように思われる。その意味では、現在の西田昌司に代表される戦前回帰派の政治家も同列なのかもしれない。戦前に回帰することが日本の理想だという暴論だが、信念をもっているとも言えなくもない。

しかし、二階俊博に代表される御用聞き政治家は、選挙で票になることであれば何でも受け入れ、目先を超えた将来目標はもたず、失敗しても責任は取らない。もちろんひとつの典型として述べたのであり、自民党の各議員によって考える重点は異なっている。しかし、安倍晋三も菅義偉も岸田文雄をも含み、所属議員の大多数は、戦前回帰と御用聞き、このふたつの点を両極とする直線の上におおむね位置づけられるように思われる。

政権党である自民党の政治が漫画的な御用聞き政治と幼児的な戦前回帰派を二極とする低質な構造であることこそが、文鮮明の日本への復讐という野望を実現させてしまう、これが私の現在危惧しているポイントである。米国における統一教会の暗躍を抑え込むために行われた綿密な調査に比べて、普通の国では考えられないような「国を守ろうとする危機感のない大甘さ」が 現在の日本の政界をおおっていると言わざるを得ない。これでは、1945年の惨禍を待つばかりなのではないだろうか?

安倍は戦前回帰派に近く、戦争可能な国に戻すため憲法改正を目指して、集団的自衛権の行使容認などを進めた。現在も、北朝鮮のミサイル実験、台湾有事に関する中米緊張、ロシアのウクライナ侵略などの国際緊張を受けて、国防の重視政策が継続している。岸田は原発再開を進めようとし、地震多発の自然条件や防衛上の弱点になる点は無視している。ロシアはウクライナ戦争による消耗によって当面他の戦争に撃ってでることはないだろう。北朝鮮も外交のためのミサイル実験であって、日本と戦うメリットを持たない。戦前回帰派は、これらの国は悪であるとの幼児的な思い込みを叫ぶのだが、他国の政治家は、被害の意識をもつがゆえに危機感をもった大人であり、金正恩であっても馬鹿げた攻撃行動に出ることは考えにくい。ただ、台湾有事は起こる可能性が高いのではないだろうか。米国も日本も中国はひとつと公式には認めているので、中国は台湾への介入を国内問題と主張できる。この可能性は考えておかなければならないだろう。

したがって、これは外交の力で有事が起こらないようにすることが非常に重要である。しかし、いったん米中間で戦闘が起こった場合、米軍基地の集中する日本はただでは済まない。最悪の場合、原発が攻撃標的にされた場合は、日本列島に人が住めなくなる事態も考えられる。

しかし、戦前回帰派は、国防増強によってこの事態を抑止できると考えており、いざ本当に起こってしまったら、中国と戦って相手に一撃を与えようとするだろう。結果的に日本列島は、1945年と同様の惨状に陥る。また、御用聞き政治家は、起るかどうかわからないことは考えず、失敗責任は取らないから、有事が起こってしまってもただ座視するだけだろう。結局、有事があった場合に日本が戦禍を受けることは避けにくい、と言わざるを得ない。

要するに、自民党政治は、統一教会との癒着を経ることによって、文鮮明の野望の少なくともひとつと考えられる「朝鮮を支配した恨みに基づく日本への復讐」の成功を誘導しているのではないだろうか。そのとき、先の戦争で大日本帝国に侵略されて被害を受けた点では、中国も同じで、その恨みが消えていないことも忘れてはならない。日本は、恨みを共有する中国人と朝鮮人の復讐対象になっているのである。政治的に決着済みなどという、日本人に特有の楽観論は、被害の恨みの根強さに対して何の助けにもならない。

安倍晋三が殺害されて以降の自民党と統一教会の癒着問題において、統一教会の実力を過大に評価することは必ずしも妥当ではない。問題は、そういう統一教会の考えを受け入れてきた日本の政治と日本人のあり方が、再び戦争の被害を受けてしまうような危うさを持っていることに気づくべきところにあるように、私には思われる。これを避けるには、統一教会を排除するだけでは不十分である。文鮮明の野望の不幸な実現を避けるには、何としてでも戦闘を避ける外交努力しかないのである。そのために自民党政権を倒すことができるのか、まさに正念場である。