原発における裸の王様幻想と直接的抵抗

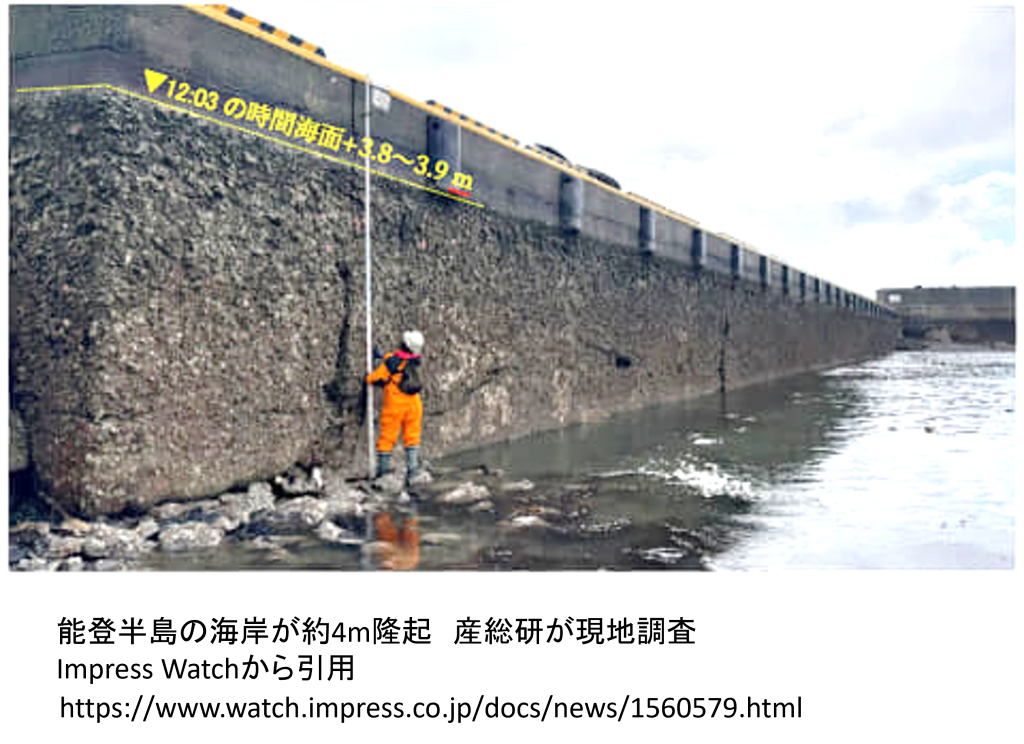

2024年1月1日、能登半島で4mの地盤隆起が起きましたが、日本のような地殻変動帯での普遍的事実であり、原発は劣化やミスがなくても建屋崩壊で過酷事故を必ず起こす、これは理系学部卒業者にとっては自明の科学的知識です。したがって、電力会社等の原発推進組織の技術者は、原発の危険性を熟知しており、廃棄物が安全にいつまでも保管できるなどは絶対に思っていません。王様は裸だといえない家来と同じで、「うそ」を共有して勤務しているのです。

「原発は安全でないので即刻廃止」と要求しても効果が現れないのは、 王様は裸だと知っている人に「王様は裸だ」と必死で説得しても無駄なのと同じです。たしかに、事故が自分の退職より必ず先に起こるとは限らないし、意外に早く発生してうそがばれても、日本には、「王様は立派な衣装を着ている」との「うそ」が国民全員に共有される構造(カルト洗脳に近いかもしれない)ができあがっており、そこが最大の問題です。「矛盾の水害対策」第8章で指摘した「同じ人物が、立場に基づく行動と直接的な抵抗行動とを同居させている」という視点から考えてみたいと思います。

一般の省庁官僚・政治家・大企業従事者もほぼ同様で、組織での活動は、「王様の衣装は美しい」との共有幻想を前提に進行します。ただし、直接的で深刻な被害を受ける人々の必死の抵抗力とは対立が生じます。江戸期の庶民にはこの抵抗力が備わっており、封建時代を生き抜きました。しかし、国家間の戦争は、所属する国家が他国による被害を防ぐので他国民を殺害する、という妄想を前提してはじめて可能になります。国家は、この裸の王様ではないとの「うそ」、つまり、自国は正しく、他国は間違っている、との「うそ」を国民に共有させる必要があります。これは日本に限らず国家に付随する普遍的な属性だといえるでしょう。

当時の欧州の先進国は長い間互いに戦争を繰り返し、植民地の人々を殺害・弾圧・隷属させる暗黒の歴史を積み重ねてきました。西欧の人々は、「国に分かれていて言葉も違うのだから、対立すること自体はやむを得ない。他国への恨みは深いものがあるが、他国の連中も似たような感情を持つだろう」という相対的で冷めた認識を得る経験が蓄積されてきたと考えられます。だからこそ、異教徒であるユダヤ民族やイスラム教徒など、先進各国から除外された、宗教を共有しない人々は仲間から除外され、ヒトラー(そしてネタニヤフ)のような民族殲滅の発想が現れたと考えられます。非常に両義的な言い方になりますが、だからこそ、先進諸国の人々は、多くの対立し合う国々があって、その中に先進国としての自国が位置づけられることをを客観的にみることができ、繰り返されてきた国家間の戦争を今後も自国が勝ちぬいていくべきだ、こうした客観的な見方を、国家から教育されなくても、自然に意識共有することができたと考えられるのです。

しかしなから、こうした歴史の経験にもまれてきた先進国の人々と比べると、日本人は島国で侵略された経験がなく、江戸期の鎖国によって長い間戦争がありませんでした。たいへんハッピーだったのですが、こんな認識では、弱肉強食の国家間戦争に太刀打ちできません。ですから、国家が、無理やりにでも、植民地を持ち戦争を繰り返してきた欧米先進国と対抗して戦争に勝ち抜くため、「自国は神、他国は鬼」との幻想を共有できる兵隊を、徹底した教育によって育成する必要があったわけです。

そこで、明治政府は、既往先進国と植民地支配する競争に参加するため、欧米列強に抵抗できる経済力と武力を持つと同時に、アジアやアフリカの人々を「植民地にされてしまうような劣った民だ」との「うそ」をも、同時に国民に人工的に植え付ける必要がありました。そこで、廃仏毀釈・教育勅語・軍人勅諭によって、江戸期に培われた庶民の根強い抵抗力を潰し、天皇のために他国民を殺害することを正義と信じさせるようとしました。天皇は権力はなくてもずーっと続いていたので、天皇批判はタブーになって、悪代官たる政府が悪くても「お上」である天皇だけは正しい、との幻想がうまいこと宗教的な巧妙さをもって成立してしまったのです。戦争に負けても、政権から超越した「お上」が権威としての天皇と実質としての米国に分かれたとはいえ、タブーとしての宗教的な妄想が継続しています。西田昌司・杉田水脈といった戦前回帰派でかつヘイト主義者が国会議員でいられるのは、こうした土壌が日本にあるからです。さらにいえば、こうした妄想に生きるからこそ、統一教会のようなカルトにつけこまれ、政治家も汚染されるのです。

どこの国にも、排外主義的な主張が広がっています。しかし、トランプ支援者などをみたとき、直接的なみずからの被害者としての抵抗を背景としているようです。日本の場合は、みずからの直接的な被害による抵抗ではなく、明治期に植え付けられた国家に従属した「うそ」、すなわち「王様は立派な衣装を着ている」との妄想による排外主義傾向がより強いように思われます。どちらがまともかということとは別に、みずからの直接的な被害を重視するか、国家の幻想をそれより優先するか、その違いはあるように思われます。

日本以外であっても、宮仕え的な組織に従属した行動を行う傾向はどこでもみられるでしょう。つまり、直接的な抵抗と裸の王様の幻想の両方を持つこと自体は、人間である以上止むを得ないところがあります。ですが、そのどちらが強いかという点で、日本は極端に後者が優勢になりやすい特色は指摘できます。そのため、組織にはむかうものを冷笑するネトウヨ傾向が強くなり、選挙では、どうせ無駄だと棄権するか、自分の利害を支援し「王様は裸だ」と主張する党に投票せず、むしろ、「王様は裸ではない、国の政策に逆らうヤツはあほだ」との錯覚によって、失政を重ねる政権党に投票する傾向が生じるのです。

しかしながら、江戸期に培われた直接的抵抗は、たとえば、能登半島の先、珠洲で電力会社に抵抗して原発建設を阻止し、地盤隆起による原発大事故による日本崩壊を救った運動に、今も生きていることは、強調しなければなりません。 こうした抵抗力を各地域で伸長させ、国土全体に農業を復活させて、平和で持続的な社会を構築することが必要です。裸の王様幻想が完全になくなるということはありませんが、個人と組織との間の心の葛藤によって、王様は立派な衣装を着ているという「うそ」を縮小させていくことが重要だと思います。