お米の高騰についての国民的議論の必要性

羽鳥モーニングショーでは、お米の値上がりについて繰り返し取り上げています。そこでは、毎回、レギュラーコメンテータの玉川徹さんと農業経済学者の鈴木宣弘さんの意見の対立が目立っています。玉川さんは、「国民の主食である米を量的に供給する政策がキーポイントであって、老齢化の進む小規模兼業農家ではなく、若者にとって収入が十分得られる大規模で効率的な農業を確立すべきだ」と主張しているようです。一方、鈴木さんは、「大規模化も必要であるが、小規模兼業農家を含め、お米を作っている個々の農家を支援し、減反政策を転換して増産を図るべきだ」との意見です。また、コメンテータの安倍俊樹さんは、「中山間地に広がる農林水産業が環境保全や防災に果たす重要な役割を政策で支援すべき」という、お米の生産そのものとは違う面からの農林水産業の重要性を指摘しています。(右図:食料安全保障は「農家守ること」 東大大学院・鈴木特任教授、十和田で講演 - デーリー東北)

この討論は、国会などでも議論すべき非常に重要なポイントを指摘していると私は思います。国民に必要な食料を供給するという最も重要な国の政策において、現状を把握し、そこに存在する問題を改善することは不可欠です。したがって、現在のお米の値上がりをもたらした原因は何か、それをいかにして改善方向に向かうようにできるのか、が政策の課題となるはずです。

この原則的な政策検討において、次世代に展望がないような農業の疲弊した状況が現在の問題点です。玉川さんは、「これを解決すべき方向は大規模化だ」としていますが、現状をもたらした原因が、まさに農業の大規模化を推進してきたこれまでの農林水産政策そのものにあることへの認識を欠いていると思います。それができなかったからこそ現状があるのですから、そうなった原因把握とその転換なしには、現状を改善することはできません。

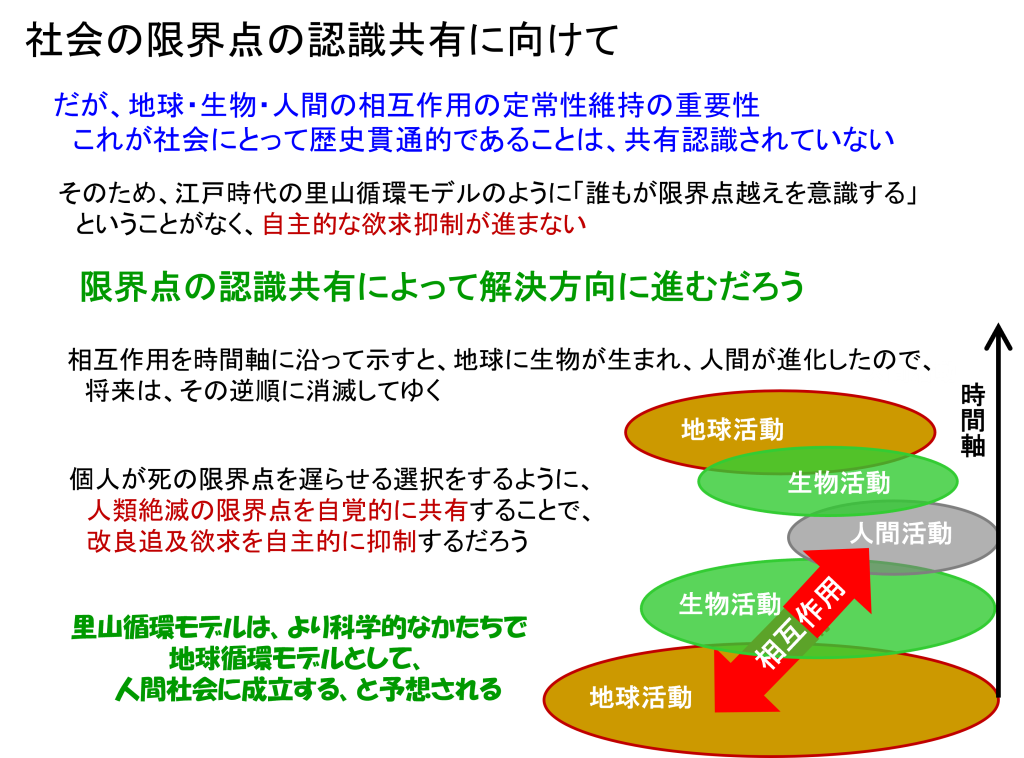

鈴木さんや阿部さんが述べているのは、決して狭くはないが山間地の多い国土(大地震と大水害が引き続き発生した能登半島を想定してください)において、どうやったら、国土に広がって暮らしていけるのか、災害や環境を守っていけるのか、という点だろうと、私は理解しています。能登半島などを含め、農林水産業を主体とした暮らしが維持できるように政策を展開してこなかったからこそ、現在の悲惨さがあるのです。食料生産の場であるとともに生活の場である地域の統合で国土が成り立つような政策が為されてこなかったし、現在も為されていないことが問題だと、私は主張したいと思います。(右図:社会の限界点の共有が現代の社会問題への解決には必要との私見)

どのような政策が適切かについては、短期的な生活支援と長期的な国土計画の見直しの両方が必要だと思います。まずは、現在の農家への支援が急務です。そのうえで、大規模化の旗を振るのか、国土の津々浦々に国民が広がって食をつくり暮らしていけるような国を目指すように転換すべきか、国全体で議論してほしいと思います。そうしないと国民に食料を供給するという最重要政策が必ず破綻する、つまり、国民が食べられなくなって飢える、現在はそういう危機的状況にあるのです。